NiMH-Akkus » Bewährte Stromspeicher mit Nickel-Metallhydrid

Aktualisiert: 29.01.2025 | Lesedauer: 7 Minuten

Viele Elektrokleingeräte für den mobilen Einsatz sind ab Werk mit einem Batteriefach ausgestattet. Die absoluten Klassiker in diesem Bereich sind Taschenlampen, die es in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen gibt. Aber auch schnurlose Tastaturen und Computermäuse, Funkgeräte oder Modellbau-Fernsteuersender werden gerne mit Batterien betrieben. Sobald die Geräte jedoch öfter oder langandauernd genutzt werden, sind Batterien weder wirtschaftlich sinnvoll noch ökologisch vertretbar. In diesem Fall sind aufladbare Akkus die weitaus bessere Alternative.

Lange Jahre waren Akkus mit Nickel-Cadmium-Technologie (NiCd) der ideale Batterieersatz. Wegen des giftigen Cadmiums hat die EU den Einsatz dieser Akkus allerdings in vielen Geräten eingeschränkt. Seit 2017 dürfen NiCd-Akkus in tragbaren Geräten wie z. B. schnurlosen Elektrowerkzeugen, Rasierern und Zahnbürsten nicht mehr verwendet werden. Sie sind aber weiterhin in bestimmten Anwendungen erlaubt, zum Beispiel in Notbeleuchtungssystemen, medizinischen Geräten und im Flugverkehr, wo ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen wichtig ist.

Als Ersatz dienen nun Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH), die weniger umweltschädlich sind und zudem auch noch mehr Leistung zur Verfügung stellen. Gerne erklären wir Ihnen die NiMH Akku-Technologie genauer und verraten dabei noch einige Insider-Informationen.

Die Abkürzung NiMH steht für Nickel-Metallhydrid und bezieht sich auf die verwendeten Elektrodenmaterialien. Wobei der Begriff Metallhydrid eine Verbindung aus Metallen und Wasserstoff beschreibt. Bereits in den 1960er Jahren wurde das Prinzip der umkehrbaren Speicherung von Wasserstoff in einer speziellen Metalllegierung entwickelt. Die darauf basierenden Nickel-Metallhydrid-Akkus skamen in den späten 1980er Jahren auf den Markt, 2006 folgten dann NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung.

NiMH-Zellen haben im Vergleich mit NiCd-Akkus eine deutlich höhere Energiedichte und längere Lebensdauer. Obwohl sie nicht das Leistungsniveau eines Lithium-Ionen-Akkus erreichen, haben sie andere entscheidende Vorteile:

NiMH-Akkus reagieren weniger empfindlich auf Überladung und Tiefentladung. Zudem liegt die NiMH-Zellenspannung mit 1,2 Volt nur geringfügig unter dem Spannungsniveau einer herkömmlichen Batterie (1,5 Volt). Da die meisten Geräte auch mit der etwas geringeren Spannung problemlos funktionieren, sind Ni-MH Akkus für viele Anwendungen ein idealer Batterieersatz. Um sicherzugehen, sollten Sie jedoch immer in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts nachsehen.

NiMH-Akkus werden aufgrund ihrer Kompatibilität zu herkömmlichen Batterien größtenteils in den gleichen Bauformen wie Batterien angeboten (z.B. Voltcraft, Conrad energy, Mignon), wie man auch auf dem Titelbild erkennen kann. Das ermöglicht die Verwendung von NiMH-Akkus in bestehenden Geräten ohne zusätzliche Adapter. Neben den klassischen Bauformen gibt es NiMH-Akkus aber auch in Sonderbauformen und teilweise mit Lötfahnen zum Anschluss in elektronische Schaltungen.

Unsere Produktempfehlungen für NiMH-Akkus

Unser Praxistipp: Weitere Batterie-Alternativen

Im ersten Moment könnte man meinen, dass der Spannungsunterschied zwischen NiMH-Akkus mit 1,2 Volt pro Zelle und Batterien mit 1,5 Volt pro Zelle nicht so groß ist. Schließlich beträgt die Differenz lediglich 0,3 Volt. Wenn der Unterschied aber prozentual betrachtet wird, hat ein NiMH-Akku exakt 20% weniger Zellspannung, als eine Batterie. Vereinzelt kann das bei Geräten, die empfindlich auf eine zu geringe Betriebsspannung reagieren, zu Problemen führen. In diesem Fall helfen Nickel-Zink-Akkus weiter, die wiederaufladbar sind und eine Spannung von 1,6 Volt pro Zelle aufweisen. Die Akkus gibt es in unterschiedlichen Baugrößen, wie beispielsweise Mignon oder Micro.

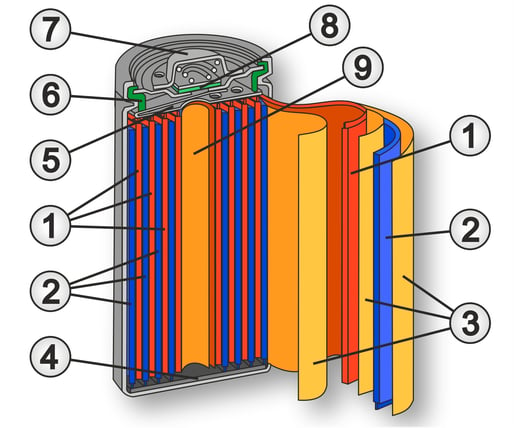

Ein Akku mit NiMH-Technologie ist wie die meisten Akkus aufgebaut. In einem Behälter befinden sich zwei Elektroden, die durch einen Separator (z.B. Polyolefin) elektrisch voneinander getrennt sind. Die Elektroden selbst bestehen aus einem Trägergitter, auf dem die aktive Elektrodenmasse aufgebracht ist.

Die negative Elektrode eines NiMH-Akkus besteht aus einer Nickellegierung, die in der Lage ist, Wasserstoff zu speichern.

Die Materialzusammensetzung an der positiven Elektrode ist vom Ladezustand des Akkus abhängig. Wenn der Akku geladen ist, besteht die positive Elektrode aus Nickel(III)Oxyhydrat. Wenn der Akku entladen ist, besteht die Elektrode aus Nickelhydroxid.

Die Größe der negativen Elektrode bestimmt dabei die Kapazität der Zelle und somit die Menge der elektrischen Energie, die gespeichert werden kann. Die negative Elektrode ist deutlich größer als die positive Elektrode ausgelegt, damit auch am Ende des Entladevorgangs noch ausreichend Wasserstoff vorhanden ist, der oxidiert werden kann und nicht das Metall oxidiert wird.

Als Elektrolyt dient eine 20% Kalilauge (KOH), die einen ph-Wert von 15 aufweist.

Wie bei allen Akkus wird auch bei einem NiMH-Akku während des Ladevorgangs elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Beim Entladen entsteht aus der chemischen Energie wieder elektrische Energie. Dazu spielen sich innerhalb der Zelle bestimmte Prozesse ab, auf die wir etwas genauer eingehen wollen.

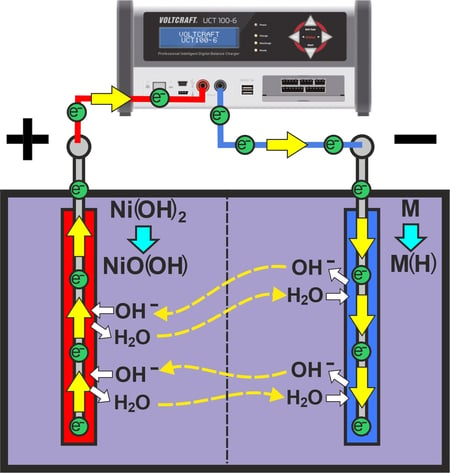

Ladevorgang

Durch das Anlegen der Ladespannung werden am Pluspol des Akkus negativ geladene Elektronen abgezogen und dem Minuspol des Akkus zur Verfügung gestellt.

Im entladenen Zustand besteht die positive Elektrode aus Nickel(II)Hydroxid. Durch die Abgabe von Elektronen oxidiert die positive Elektrode zu Nickel(III)Oxyhydrat.

Dazu nimmt die Elektrode Hydroxid-Ionen aus dem Elektrolyt auf und gibt Wasser an den Elektrolyt ab.

An der negativen Elektrode wird unter Aufnahme von Elektronen das Wasser in Wasserstoff und Hydroxid-Ionen zerlegt, wobei der Wasserstoff von der Elektrode aufgenommen und in die Struktur eingelagert wird.

Positive Elektrode: Ni(OH)2 + OH- → NiO(OH) + H2O + e-

Negative Elektrode: M + H2O + e- → M(H) + OH-

Ni(OH)2 = Nickel(II)Hydroxid

NiO(OH) = Nickel(III)Oxyhydrat

OH- = Hydroxid-Ion

H2O = Wasser

e- = Elektron

M = Elementares Metall (Nickellegierung)

M(H) = Mit Wasserstoff angereichertes Metall

Hinweis:

Das beim Laden von der positiven Elektrode erzeugte Wasser wird von der negativen Elektrode wieder zerlegt. Im Gegensatz dazu werden die Hydroxid-Ionen, die an der negativen Elektrode entstehen, von der positiven Elektrode aufgenommen. Demzufolge findet beim Laden keine Konzentrationsveränderung innerhalb des Elektrolyten statt.

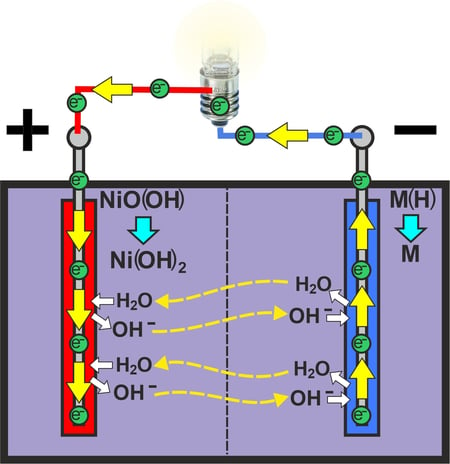

Entladevorgang

Wenn die beiden Elektroden über einen externen Stromkreis verbunden werden, wandern die Elektronen vom Minuspol über den Verbraucher zum Pluspol.

Die chemischen Abläufe innerhalb des Akkus sind nun genau entgegengesetzt zum Ladevorgang.

Die negative Elektrode nimmt Hydroxid-Ionen auf und erzeugt mit dem Wasserstoff, der in der Elektrode eingelagert ist, Wassermoleküle. Die dabei freiwerdenden Elektronen werden an den Stromkreis abgegeben.

An der positiven Elektrode reduzieren die über den Stromkreis kommenden Elektronen das Nickel(III)Oxyhydrat zurück zu Nickel(II)Hydroxid. Dazu wird Wasser aus dem Elektrolyt aufgenommen und Hydroxid-Ionen an den Elektrolyt abgegeben.

Negative Elektrode: M(H) + OH- → M + H2O + e-

Positive Elektrode: NiO(OH) + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH-

Hinweis:

Das beim Entladen von der negativen Elektrode erzeugte Wasser wird von der positiven Elektrode wieder zerlegt. Im Gegensatz dazu werden die Hydroxid-Ionen, die an der positiven Elektrode entstehen, von der negativen Elektrode aufgenommen. Deshalb findet auch beim Entladen keine Konzentrationsveränderung innerhalb des Elektrolyten statt.

Wie bereits erwähnt, dienen wiederaufladbare NiMH-Akkus in idealer Weise als ökologisch sinnvoller Ersatz für Batterien. Allerdings ist nicht jedes mobile Gerät, das mit Batterien betrieben wird, auch für Akkus geeignet. Neben dem Strombedarf und der Einsatzhäufigkeit spielen auch die Spannungsanforderungen des Geräts, die Temperaturbedingungen und die Lebensdauer des Akkus eine Rolle.

So ist es beispielsweise bei Geräten mit geringem Stromverbrauch, wie etwa einer Fernbedienung für einen Smart-TV, oft sinnvoller, hochwertige Batterien zu verwenden; beispielsweise der Größe Mignon oder Micro. Diese halten über mehrere Monate, während ein herkömmlicher NiMH-Akku (ohne LSD-Technik) aufgrund seiner Selbstentladung mehrmals nachgeladen werden müsste.

Ähnliches gilt für eine Notfall-Taschenlampe, die nur selten benutzt wird und im Notfall sofort einsatzbereit sein muss. Hier sind Batterien die bessere Wahl.

Für Geräte mit hohem Strombedarf, die regelmäßig und über längere Zeit genutzt werden, wie beispielsweise Taschenlampen von Sicherheitsdiensten, sind NiMH-Akkus hingegen ideal.

Weitere typische Anwendungsfälle für NiMH-Akkus ist der Einsatz in schnurlosen Telefonen, Digitalkameras, Spielzeug oder auch Hybridfahrzeugen.

Letztendlich ist es aber immer ratsam, die Bedienungsanleitung des Geräts zu konsultieren, um sicherzustellen, dass es für die Verwendung mit NiMH-Akkus geeignet ist.

Richtige Akkupflege

Jeder Akku ist nur so gut wie seine Pflege. Das trifft besonders bei NiMH-Akkus zu. Denn die richtige Akkupflege beginnt bereits unmittelbar nach dem Kauf. Damit ein NiMH-Akku seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann, muss er zunächst mehrere Male aufgeladen und entladen werden. Fachleute sprechen in diesem Fall von einer Formierung des Akkus.

Hochwertige Ladegeräte haben für die Formierung eine separate Ladeprogramm-Einstellung und können das automatisch übernehmen. Im Gegensatz zu AGM Blei-Akkus oder Lithium-Akkus, die es nicht gut vertragen, tief entladen zu werden, sollten NiMh-Akkus erst dann geladen werden, wenn sie leer sind. Deshalb bieten viele Ladegeräte die Funktion „Entladen/Laden“ an, damit auch nur zum Teil entladene Akkus wieder voll aufgeladen werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Selbstentladung. Diese ist bei Akkus mit höherer Kapazität am größten und kann am ersten Tag rund 5 bis 10% betragen, bevor sie sich bei Zimmertemperatur auf ca. 0,5% pro Tag einpendelt.

Wichtig ist, dass die Selbstentladung auch von der Temperatur abhängt. Bei höheren Temperaturen entladen sich NiMH-Akkus schneller. Darum sollten NiMH-Akkus vorzugsweise erst unmittelbar vor dem Einsatz geladen werden.

Das Problem ist auch bei den Herstellern bekannt und darum wurden LSD (Low Self Discharge) NiMh-Akkus entwickelt, die eine deutlich geringere Selbstentladung haben. Diese Akkus werden je nach Hersteller oft mit dem Zusatz „Ready to use“ oder „Always Ready“ angeboten.

Unser Praxistipp: NiMH-Akkus in Schnurlostelefonen

Schnurlose DECT-Telefone sind ebenfalls oft mit NiMH-Akkus bestückt. Wenn die Mobilteile den ganzen Tag in der Ladeschale verbringen und nach jedem Telefonat sofort wieder nachgeladen werden, leiden die Akkus ebenfalls. Besser ist es, das Telefon erst dann in die Ladestation zu legen, wenn der Akku leer oder fast leer ist. Zu diesem Zweck kann bei den meisten Telefonen der aktuelle Ladezustand des Akkus im Display abgelesen werden.

Was ist der Memory-Effekt?

Der Memory-Effekt tritt ein, wenn ein Akku ständig nur zu einem geringen Teil entladen und dann gleich wieder aufgeladen wird. Der Akku "merkt" sich sozusagen die geringere Entladetiefe und stellt bei einem späteren vollständigen Entladeversuch nur noch diese reduzierte Kapazität zur Verfügung. Dieser Effekt tritt vor allem bei älteren Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) auf. Bei Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) ist der Memory-Effekt deutlich weniger ausgeprägt und bei modernen NiMH-Akkus kaum noch vorhanden. Es kann bei NiMH-Akkus zwar zu einer ähnlichen Erscheinung kommen, dem sogenannten Batterie-Trägheitseffekt oder Lazy-Battery-Effect. Dieser ist aber in der Regel weniger stark und kann durch mehrmaliges vollständiges Entladen und Laden des Akkus leicht beseitigt werden.

Können NiMH-Akkus auch mit NiCd-Ladegeräten geladen werden?

Es ist nicht empfehlenswert, alte Ladegeräte, die lediglich für NiCd-Akkus ausgelegt sind, auch für Nickel-Metallhydrid-Akkus zu verwenden. Besonders dann, wenn die Ladegeräte schnellladefähig sind und hohe Ladeströme zur Verfügung stellen. Denn der Spannungsrückgang am Ende der Ladekurve (-∆U), der zur Erkennung eines vollgeladenen Akkus dient, ist bei der NiMH-Technologie nicht so hoch bzw. so stark ausgeprägt. Besser ist es ein spezielles Ladegerät zu verwenden, das explizit für NiMH-Akkumulatoren ausgelegt ist.

Was bedeutet der Aufdruck 2000 mAh?

Die Angabe mAh steht für Milliamperestunden und gibt die Kapazität des Akkus an, also wie viel elektrische Ladung er speichern kann. Ein Akku mit 2000 mAh kann beispielsweise einen Strom von 200 mA für 10 Stunden liefern. Je höher die mAh-Zahl, desto länger kann der Akku ein Gerät mit Strom versorgen.

Wieso erreicht der Akku nicht die aufgedruckte Kapazität?

Die aufgedruckte Kapazität eines Akkus wird unter idealen Bedingungen im Labor ermittelt. In der Praxis erreichen Akkus diese Werte oft nicht ganz. Das liegt daran, dass die tatsächliche Kapazität von verschiedenen Faktoren abhängt, z. B.:

Entladestrom: Je höher der Strom, mit dem der Akku entladen wird, desto geringer ist die nutzbare Kapazität.

Temperatur: Auch die Temperatur beeinflusst die Kapazität. Bei Kälte sinkt die Leistung des Akkus.

Alterung: Mit der Zeit nimmt die Kapazität jedes Akkus ab.

Ladegeräte mit Kapazitätsanzeige können die eingeladene oder entnommene Kapazität zwar verhältnismäßig genau anzeigen, aber auch diese Werte sind nur Orientierungswerte.

Was zeichnet die Qualität eines Akkus aus?

Wiederaufladbare Batterien bzw. Akkus gibt es in den unterschiedlichsten Preisklassen. Dabei ist nicht immer eine hohe Kapazität entscheidend. Denn die wird oft auf Kosten des Innenwiderstandes erzielt. Hochwertige Akkus haben gute Kapazitätswerte und einen geringen Innenwiderstand, wodurch auch bei höheren Strömen die Spannung des Akkus nicht absinkt oder zusammenbricht.